200期博物馆系列|汶川 记忆之盒

写在《生活月刊》200期即将刊出之际:

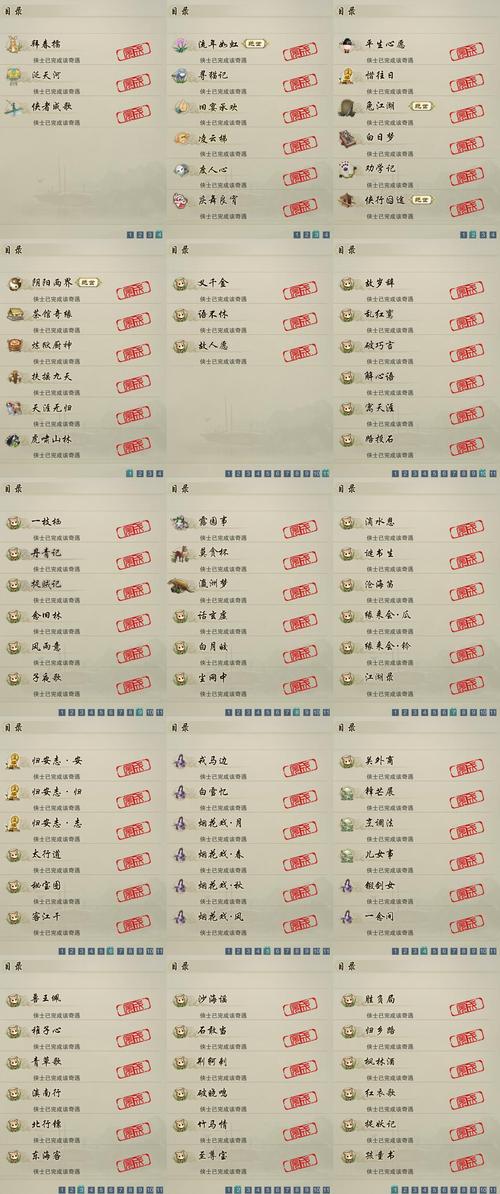

2005年,《生活月刊》正式创刊;2006年,创刊号的第一个专题“生命向往”出炉......至2023年10月,我们也将刊出第200期。经历了十八个年头的《生活》,从无到有,一期期的策划与出版呈现、伴随着社会思潮的探索和思辨,我们与读者一起经历时代变迁,每每有前程期许又走向新的向往。

以200期回顾系列「Life is二百期博物馆Museum」为契机,今日,我们选取的关键词是“重返现场”。汶川地震发生后,我们和写作者、摄影师、小说家共同踏上这片土地。用双脚的行走去丈量,用真切的体验去还原,留住并生发新的记忆。

一场重大灾难,就像一场战争一样,能有力的将人们团结在一起。突然之间,所有的阶级、财富、性别、职业、智力、性格的差异都暂时消失了,人们感觉到空前的平等,也觉得自己是更大群体的一部分—每个人都找到了明确的归属感。人们抛弃掉日常的庸俗、斤斤计较,感觉到自己的生活获得了更大的意义。

那是个阴雨绵绵的下午,我记得那冷冷清清的街道 ,坐在北川县的县志办公室内,和一位县志编纂者的闲谈。那是个气氛沉闷的办公室,黄色的写字台,绿色的文件柜,鼻梁上架着眼镜的年轻文员正安静打着字,那位县志编纂者和我们谈着北川县的变迁。他就是那种我在旅行中经常遭遇的中年地方知识分子的模样,一开始羞涩、 谨慎 ,但当谈话展开时,逐渐变得兴奋、并对自己的知识充满骄傲 。他说起了自己如何在文革之后考上大学,如何放弃了在绵阳中学教书的好机会,他也向我展示了他刚刚编辑出版的厚厚的地方志,似乎是对他被迫偏安这种小县城的境遇的某种补偿 。

和途经的很多小县城一样 ,我觉得自己可能永远不会再来了。但是2008年5月16日的下午,我又来了。

去年(2007年)8月我走过的街道早已难辨 。我找到了那个下午聊天的办公室 ,它已严重坍塌 。而在它对面的原先崭新的县政府也只剩下废墟了, 我不知道地方志的作者的踪影,也不知道他日后的继任者该怎样记录北川县在2008年5月12日这一天?

我想,这场地震既是一场巨大的灾难,但它同样给予我们一次重新审视我们自身、我们的社会与国家的机会。人们对这场灾难做出的反应,像是这个国家的巨大的横切面,从中可以清晰的看到我们面临的问题—这些问题在日常生活中是被忽略或遮蔽的。

这场悲剧也赋予了我们的国家、每个个人以某种新的情感资源,借助这种资源,我们可能打破昔日头脑的禁锢,或是进行某种新的探索,这正是我们国家的勇气与希望所在。

半夜12点的时候,风听起来大到可以单独吹垮剩余的房子,卫兵记得,似乎又有一队神秘的老兵,自灾民点门外闪过,停留片刻,向汉旺骷髅一般的内城深处走去 ,有人不断地去那里,像是去一个灾难无穷的更深处的地方……废墟来里到处是黑色孔洞,废墟戳着,有头发丝挂着 。有些石头上有锋利或钝的钉子,有些还在塌陷 。人们不再敢朝缝隙里看……

帐篷里咳嗽的女人叫罗美婷,45岁,也是灾民,她在绵竹的汉旺镇打工多年,户口不在此,她不肯回乡,在此当然也分不到物资,一直挤在房东帐篷里睡,因房租已交过半年,她与房东家仍保持着寄居的关系。

罗美婷地震没有死,因为当时有街坊鬼使神差地叫她下楼耍,就在地震前10分钟,在一块1.5平方米面积的树荫里打麻将,况且,她住的四层楼也并没有塌,不是东汽厂内部的宿舍,是商品房,她目瞪口呆地看着它摇晃直到停下来,嘴巴张得大大的,灰尘吞没了她。房东当初没有选错外面的商品房 ,地震之后也没有抛弃暂住的罗美婷 ,当晚幸存者在镇子边沿的菜场的塑料棚下过夜。

11年以前离了婚,当夜罗美婷带着9岁的儿子离开老家(这次也是绵竹下面的一个受灾乡)来汉旺,汉旺本不是穷地方,以国营东方汽轮机厂的职工为主,收入高,打工机会多,头一次创业 ,做外贸服装。儿子既已回来,罗美婷不再有什么可期盼的,生活几乎又回到从前了,只有活着的痛苦,地震并没有化解从前的痛苦。地震反而是让人一时发懵,忘记了许多日常的痛苦。

罗美婷去255的野战医院的门诊看她的咳嗽,腹泻——地震时曾蓬起了漫天灰尘,她跑的时候吃了一大口灰 ,之后就开始腹泻,咳嗽,等等。那些灰尘,像酥糖的粉末堵了喉咙,也像一口烈酒窝在心里老也不化。这种“地震灰”(这是老百姓发明的术语)只不过是地震时的麻药 ,让人看不见死亡。

在晚间,白天的闷热退去了,前半夜夜凉如水,当空满月,月亮的引力甚浓,但这两天,有了经验的罗美婷已知那是“地震风”,有余震要来,一直警醒 ,要保护儿子 。

5月26日下午5时许,我随在地震中失去孩子的母亲王灿,绕道去都江堰市向峨乡石花村七组,王灿说:“原来的山路我不敢走,因为路两边埋的都是娃。”说话的时候,她缩抱成一团,浑身发抖。走在崎岖的小路上,王灿指着漫山遍野的蓝色救灾帐篷说:“你看有多少顶帐篷,就知道死了多少个娃。”

原来,在目前帐篷紧张的情况下,村里只发给失去孩子的家庭和老人。半个小时的路程,她带我来到了她所在的第七村民组。像王灿这样的家庭有九户,死去的孩子都在十四到十五岁之间。王灿说:“像我们这样的父母,大多在四十多岁,再生是不可能的。将来养老靠什么?”失去孩子的母亲贾益琴,眼睛红肿,父亲李学讲述了地震发生后,营救时的惨景:“孩子在里面叫,就是救不出来⋯⋯”他说:“孩子死得太惨了,好好的教室怎么一下子就倒了呢?”他想给死去的儿子一个交代。王小君抹着眼泪说:“自从孩子遇难后,天天吃不下饭,以泪洗面。”

5月27日,夜里10点多钟,汶川映秀镇中滩堡村桤木林山脚下,六七个灾民围坐在帐篷前面的方桌旁,桌上没有菜,只有白酒,他们都是失去孩子的父母。唐术林眼睛通红,话音急促,他说,他和爱人结婚十二年才怀上孩子,地震发生后,他在映秀镇中心小学上学的儿子不幸遇难,让这两个四十多岁的父母无法接受。王建兴告诉我,他的两个女儿分别在映秀镇中心小学上五年级、学前班,在地震中全部遇难。

说话间,他掏出自己的手机,上面有两个女儿遇难前在家中跳舞的录像。失去在幼儿园上学的儿女的羌族人杨军告诉我,他们经常聚在一起,互相安慰,互相照应。

5月28日,我来到映秀镇中滩堡村桤木林组,这个村民组位于桤木林村半山腰,震后成为一片废墟。九户灾民的采访拍摄,让我花去了大半天的时间。据了解,该村民组共有65户,300多人。地震中36人丧生,其中孩子占23人。5月29日早上6点多钟,我离开途中,唐小红赶来送上她学前班儿子生前的照片,说昨晚梦见了他,他还活着⋯⋯

「此次蜀地大震,死在房子,亡在建筑。美洲、日本也都地震,却没见过这么多死者。死于建筑,确实值得深思。」

大震稍歇之后,本地朋友通话,也恍若新朋旧鬼,第一句多半都是:“地震那会 ,你在哪?没事吧?”然后,便各述损失和逃跑的狼狈相。这样的约定俗成,恰好说明,灾难突如其来,人之脆弱,无助,事后也只有怨天,而“蜀人好敛财”,故也多言自家损失,然后,就是夸奖狗啊、猫啊,因为,它们天资聪颖,其本能比主人能更先觉察危险,笨拙地拯救人类。

去年(2007年)五月 ,我和学地矿专业的张如柏教授 ,曾再赴汶川 ,到龙溪乡考察龙溪玉矿产地 。一路见的都是炸山移石 ,挖方改道 ,断水筑桥 ,觉得十分惊险 。并非为道路 ,而是为他们所不知晓的“穷山恶水” 。在汶川,又正遇大面积塌方,巨石裹泥沙俱下,几近横断江流。“大工地”在四川早已家喻户晓。用在这里,是恰当的。

我写过篇随笔,也恍惚成了哀歌,或道家所言的谶。有段文字,正是考察汶川所得:

眼前的这些更古老的文字 ,从未如此清晰地告诉我大打折扣的历史和误解 ,还有收荒匠的聪明和书写的误导!看看这些未解的符号吧,它的赤裸如此隐蔽,含蓄,真正的植被,在赭色石头上,在离我们城市不远的透闪石的矿藏中。汶川,史书所谓的“汶阜”(《蜀人汶山谣》:“汶阜之山,江出其腹。帝以会昌,神以建福”),掌祖庙之地。放任,散漫,且多小人。前不久我去那里考察龙溪玉出产地时,遇上塌方,就在禹王的故乡。看见几乎被中断的河流,想起古老的谣传:“山崩水溃纳小人” 。在外省,广播、报纸时常传来道路崩塌的消息,也不时传来小人的得势⋯⋯五千年前的书写叙说大概始于此。

许多图片中的建筑,在那天,已夷为平地。比如,著名的白鹿上书院,正准备在5月24日举行百年庆典,要做露天大弥撒 ,现在⋯⋯ 我没有预言什么。我只是从小生活于斯,熟悉这里的变化。1970年代 ,我还能在岷江下游脚踏滚圆的伐木,登青城入森林,含西岭望东吴。1980年代 ,我自办的诗刊就用了《次生林》——次生林 ,就是几经砍伐再生的树林,这是一个卧龙林业技术员告诉我的。1990年代,再走远一点,尤其汶川方向,许多地方早已脱水废为秃地,只有无尽的灰埃让人蓬头垢面 。

这里距离震中汶川不到40公里。却是一条曾被忽略的生命线。1961年,金河磷矿建矿,同年广汉——木瓜坪铁路修建。通过这条铁路,磷矿石、水泥石、煤矿、化肥等各种矿产资源被运往各地,外界的文明成果也随之被带进深山里。铁路沿线聚居的人们,历享了40多年的山青水秀,自成一统。近年来频发不断的小地震,已是他们生活中“习惯”的一部分。直至汶川大地震,他们的铁路与他们的命运,被彻底改写。

地震当日管道扯断,液氨泄露。刺鼻气息在红白引起一片惊恐。5月14日小李作为志愿者送几位解放军上山,下山时被一群又一群灾民央求:“你救救我们吧!氨气泄露了!我们要死了⋯⋯”他连续跑了三趟。氨站操作工黄凤,地震当天被氨气呛到,获救时嘴皮浮肿,眼睛发红,流泪不止,讲不出话,经历了一个星期的施救才转危为安。另两名操作女工没有黄凤幸运,她们被垮塌的房屋压死。

“我们生产的化肥很好销。是全国最先进的化肥,也是全国最早开始生产化肥的。”工人们一般年龄在30~40岁,收入稳定(2000元左右) ,能进入化工厂工作对于当地人来说不是件容易事。由于磷氨一分厂和硫酸一分厂是满负荷工作,三班倒,当时正有一批工人在休息。宿舍区也严重垮塌。吴经理突然被急事打断。原来抢险自救队要开会。这是工厂组织的二十多人的小分队,由领导和工人组成,24小时倒班,任务多种,其中有一个小组专门负责从废墟挖掘遗体。这个小组今天(6月6日)的任务是在圈定区域继续找寻两名失踪者。

我就是在闻到一股刺激性气味的时候遇上他们的。其中一位正用消毒水洗手臂,洗完搓,搓了又洗,他换下来的三件T衫窝成一堆扔在地上。

“已经在内部做过好多调查,到底是在厂房落的,还是在哪里落的现在都还不确定⋯⋯现在我们最确定的位置就在那儿,现在臭了⋯⋯济南军区的防化兵住在汉旺,还有很多死者没挖出来,所以让我们这边一有消息就跟他们联络⋯⋯毕竟20多天了,一旦有疫情还是很危险⋯⋯”不远处的拐角有台翻斗车和挖掘机。但对付的是一架五六千吨重的巨型机械。这个工人说,“好像是被压在那下面了。所以好难说,今天恐怕不得行。”

离开这座废墟工厂前,我问一些幸存的工人,要在原址建厂你们还敢不敢在这工作?“敢肯定敢!我们都是什邡人,有什么嘛!我们都习惯了!”答得异口同声。我注意到厂区惟一屹立不倒的钢架横梁,上写:“安全第一,预防为主” 。

5月28日,郫县

找到学校教务处,没有费什么周章,找到了马斌。

个子大约一米五,柔弱而沉默。新同学们起哄,围上来,他的脑袋像要炸开,他忍着。政治课要开始了,但是这是两个成年人,他礼貌地、顺从地跟陌生人走出了教室。

他是璇口中学重点班的学生。楼塌了以后,他们几个娃儿自己救人,他先找到他妹妹马秀,交给他同学照看,又去找他弟弟。大人们过了3天才从山里出来⋯⋯马斌安顿好家人,说他要继续读书,16日当天,跟个同学徒步出山,走过黑夜般的三条漫长隧道,躲过尸体和飞石,到了郫县,被民政局安顿在这里最好的中学。

5月19日

天晴,成都人民南路,一切都停下来,警报响起,一个戴墨镜的男人站出轿车外,长长地按住喇叭。警报和刺叭的声音又悲伤又愤怒。废墟下面没有活人了,困在山里不为人知的村民,如果没有食物,也不可能再走出来了。这是个大的惊叹号,作句号使。

老人们相信,人在死后七天,魂魄才会离开身体,这时就会七窍流血,是意志最终承认了身体死亡的过程。但还是不甘心哪,早先有过存活十多天的例子呢,废墟先别急着炸,再找找,万一呢?

5月12日,13日

阳光灿烂,我们在楼下的咖啡店里开会。忽然一个电话从西安打过来,一个以前认识的北大学生:“我们西安地震了!”楼上的同事已经开始四处打电话,但电话线忽然变得沉静,或者持续忙音。MSN上爆出许多橘黄色窗口,一闪一闪:“武汉地震了!”“内蒙地震了!”“上海地震了!”

几分钟之后,确认了地震来自四川。两个小时之内,温家宝决定去四川,CCTV的报道组跟随而去。那时大家还没有意识到,半个月里,十八万解放军、二十万志愿者和据说上万名的记者,都会赶到灾区。这样的救灾,中国历史上还没有过先例。午夜过去了,没有人回家,天亮的时候,图片、故事和现场录像陆续传回来,看到那么多柔软的身体嵌在钢筋水泥之间,震惊这才真正开始。

废墟中人呼救发出的各种声音,电视上看不到,广播上也听不到的,只有网络上能找到。天啊,人还在喊呢,还有力气,还试图在推、挖、顶、爬。孩子们慢慢虚弱地睡着了,纤弱柔嫩的胳膊搭在小脸上,里面太黑了,先前还在交谈,唱歌互相鼓励。二十四小时,呼吸还很平稳,很容易救过来。孩子的区别,在于对大人有很多信任,心里一直盼着不会失望,哪怕到最后一刻。

你就只想喊:还来得及,快点,快点,找到他们,抬出来,紧紧抱住,给他们水喝。

还来得及。

创意总监 令狐磊

编辑 夏楠 刘娟娟 殷贝贝 胡晓莹

艺术总监 吴桢

设计 冯鹏 陈莹 简伟龙马明光

图片处理 关科科

摄影 颜长江 李仁平 钱东升 彭辉

封面摄影 许斌

本期策划 令狐磊

统筹陈爽

新媒体编辑麦田