泥鳅沟畔纪事:难产——在北大荒生孩子的日子

1、害口

开学一个月后,我渐渐感觉到体力不支,凡是关节处都酸痛难忍。刚开始,我还以为是因为我工作太累所至,结果休息了两天也不见效。我当时的心情特别糟糕,我仔细的琢磨着那些劝我结婚的人说过的话,他们不是跟我说“结婚以后,睡睡热炕风湿病就会好了吗?”我怎么又犯病了呢?难道是当年单纯幼稚的我被人愚弄了不成?我心里瞬间就又生出几分说不出的苦涩,那是一种让人打掉了牙往肚子里咽的感觉。

我平时非常喜欢用花椒炝锅儿,直到有一天那刺鼻子的花椒味儿,它差点儿把我熏一个跟斗时,我才意识到我可能是怀孕了。我怀第一个孩子时反应不是很厉害,开始那几天我不能闻花椒味儿,过了没几天我就发现炒洋白菜的味儿我也不能闻了。因为大朱那时的玩儿心特别大,他每天除了上班,就是和学校那几个半大小子在一起玩儿,他根本就没注意到我的变化。

我前边讲过了那年的菜种的不好,园子里根本就没有什么成品菜,洋白菜也是大啪啦棵子,我们吃的时候也是老帮嫩叶一起炒。直到有一天,饭桌上的炒洋白菜我一口也没吃时,大朱才疑惑的问我说:“怎么?你不是爱吃炒洋白菜吗?”我说:“不知为什么,这几天只要闻到炒洋白菜的味儿我就想反胃。”他愣了一下高兴的问我说:“你是不是有了?”

我说:“有可能吧。”大朱神经兮兮的说:“要是没有百分之百的把握可先别往外说,否则闹得满城风雨的再不是那么回事儿,那些扯老婆舌的就又有议论咱们的新内容了。”可见那些长嘴婆们的乌鸦嘴有多可恨,大朱简直都怕她们了。也难说,那时候也没有什么业余文化生活,茶余饭后可不就是议论议论这家,讲究讲究那家。一句话,就是闲得难受呗。

客观存在的现实不是你想说大家就能知道,你不想说大家就不知道。孕期反应那阵儿虽然不是很厉害,但我也尝到了控制不住的滋味儿,那会儿就连教师的尊严也顾不过来了。有那么几天我特想吃胡萝卜,就连夜里做梦都能梦见,我坐在一大堆胡萝卜上猛吃,吃完一个又一个。当我一觉醒来发现是个梦,我就更想胡萝卜吃了。

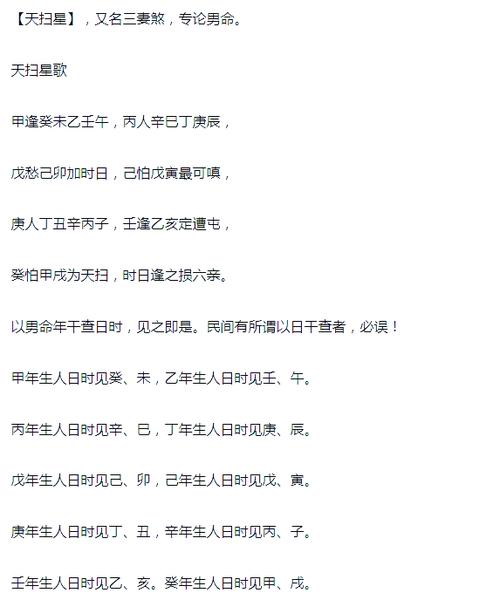

这张宝贵的照片,拍摄于2007年。左一为我26连的好朋友——左边邻居家的女主人(北京知青);左二,我右边邻居家的女主人大嫂子,我返城出连队那天,大嫂子踏着没膝深的积雪替我背着儿子——;左三:蔡姐,我养育儿子的引路人,感恩!右一,陈排长的夫人,一个心地非常善良的女人,那年她家的胡萝卜还没长成,就让我吃了不少,感恩!

有一天,馋的我实在没办法了,我干脆就到菜园子里拔了一棵胡萝卜缨子,只因那年我家的胡萝卜根本就没结萝卜,都没来得及洗,我放在嘴里就咬了一口。那天我才深深地感到,萝卜缨子和萝卜根本就不是一个味儿。我拘着教师的面子,不好意思到别人家去要,我只好蹲在我家那几垄胡萝卜那儿默默的掉眼泪。

大朱下班回家后他看我还没做饭,就半开玩笑的问我说:“哎,怎么回事儿?你今天罢工了?”听了他的话以后,我委屈的用手捂着脸大哭起来,更确切的一点儿说,那不是哭,那是嚎。大朱被我的失态给吓坏了,他还以为发生了什么事儿,站在原地他不知如何是好。他劝我说:“快别哭了,咱们回屋吧!你看这像什么呀?”我根本就没理会他在说什么,我歇斯底里的嚎痛快了我们俩才回屋。

进屋后大朱对我说:“我这些天可没惹你生气啊,你跟我说说你为什么委屈?”我说:“我就是想吃胡萝卜,咱家园子里我都挨着个儿看了,一个都没长。”大朱说:“就这么点儿小事儿也值得你嚎那么半天,你早说呀?得,你快做饭吧,我出去一趟马上就回来。”没多大工夫,大朱就拿着六七个带缨子的胡萝卜回来了。

大朱边把胡萝卜递到我手里他边说:“给你,够吃了吧。”我赶紧放下手里的活儿,接过胡萝卜拧掉了缨子,放在水里好歹洗了洗,原地没动窝儿,我就把那几个萝卜给吃光了。吃完了胡萝卜以后,我心里觉得舒服多了,我这才想起来问大朱那胡萝卜的来历。大朱告诉我说,那胡萝卜是在他副排长家里要的。

第二天下班后,我就又禁不住胡萝卜的诱惑了,我就又厚着脸皮去了一趟副排长家的菜园子。副排长家的女主人热情的说:“祖老师,你想吃什么就自己摘吧,女人‘害口’是一件很麻烦的事儿,我那时候也是这样。”我进了副排长家的菜园子以后,尽管他家哪样菜都长得不错,可我都不感兴趣,我还是照直向胡萝卜走过去。

那天,我蹲在人家的菜园子里吃了个够。你可能要问我洗没洗呀就吃了个够?我直白的说吧:“没洗,只用拧下来的萝卜缨子擦了擦就直接吃了。”你说这事儿邪门儿不?就打那天开始,我还就不想再吃萝卜了,而且是很多年都不爱吃胡萝卜,尤其是煮熟了的,我闻不了那味儿。

消停了没几天,我就听人家说怀孕时吃猪肝儿对孩子的眼睛有好处,我忽的一下子就想吃猪肝儿了。猪肝儿可不像胡萝卜那么好找,连队要是不杀猪你到哪儿去找猪肝儿啊?好在是邻近国庆节了,连队肯定得杀猪。那几天我就天天让大朱去打听杀猪的准确时间,大朱带回了一个让我失望的消息,那就是猪肝儿早已经有别人订货了。

哎呀,如果错过了那次机会,我就又要等到元旦,那两个月的日子有多么难熬啊!如果愣是从别人的手里抢过来那就得得罪人,谁不知道多一个朋友多一条路,多一个仇人多一堵墙的啊!再说为一口吃也不值得。无奈,我只好又懦弱的躲在屋里偷偷的流眼泪。我在心里自己劝自己说:“咳,别想了,别想了,挺一挺就过去了,老前辈们不都是这样挺过来的吗?”

连队杀猪的那天中午,我下班后刚一进屋,我就看见锅台上的一个白瓷盆里放着半盆猪肝儿,我简直是高兴极了。高兴之余我随便用手翻动了几下,我发现盆里的猪肝有大小两块,两块还都连在一起呢。原来是大朱为了让我吃到猪肝儿,他去干了他最不爱干的活茬儿——杀猪。

大朱听说那天连队要杀猪,他怕买不到猪肝儿,就找连里的领导主动要求给屠夫帮忙。大朱为了不得罪人,他还找到了事先定猪肝儿的那位老职工,大朱和他说了不少的客气话。那时候连里有规定,谁要买猪肝就要把猪下水统统买去,否则就不卖。大朱那会也来了灵性,他对那老职工承诺,我们买了下水我们只要猪肝儿,把剩下的心、肺、肠子全部都白送给他,那天的猪肝儿就是那样买到的。

以前我根本就不知道猪肝儿应该怎么做,我还以为猪肝的做法也和炖猪肉一样呢?所以,午饭后我就把猪肝炖在了锅里,然后我就踏踏实实的上班了。下午上课时,一有空儿我就咂摸猪肝儿的香味儿,那天第三节课正好是副科,上完了两节课后我就赶紧跑回了家。刚开开屋门儿,我就闻到了一股子燎猪毛的糊味儿。我赶紧走到灶台前,掀开锅一看,简直都把我给气懵了,费了九牛二虎之力买来的猪肝竟让我给炖糊了!

还好,糊的还不算太厉害,体积缩小了多一半儿的猪肝,黑乎乎的干巴巴的扒在锅底。我用铲子铲下一小块儿放在嘴里尝了尝,我觉得味道还是满香的。那天我就站在灶坑前,一块儿,两块儿……直到吃饱了为止。看着锅里剩下的那一块猪肝儿,我估计我已经吃了有一半儿了。我腾空了一个带盖儿的小罐子,把剩下的猪肝儿掰成了六瓣儿放在小罐子里,撒上了咸盐就给盐上了。

我本想是,挺难买到的东西留着以后慢慢的吃呗。大朱他下班回来一进门就问我说:“你看见我给你拿回来的猪肝儿了吗?”我说:“何止是看见啊,我吃都吃了有一半儿了。”大朱他疑惑的问我说:“那块肝儿可不小呢?得有三四斤,你不会是生着吃的吧?”我端起那个小罐子打开给他看,大朱看了看罐里的东西皱着眉头问我说:“这是你煮的猪肝儿吗?”

大朱摇了摇头肯定的说:“这味儿可不对!刚煮出来的猪肝儿特别香,你煮的怎么有一股怪味儿啊?”我赶紧说:“能没有怪味儿吗?让我给炖糊了,糊了倒是也没事儿,反正我也吃了有一半儿了。”嗨,大朱他叹了口气无可奈何的说:“要不好吃你就别吃了,免得吃完了又不舒服。”

过了两天我又想吃猪肝儿了。我刚打开那个小罐子的盖儿,一股怪味儿照直就钻进了脑浆子,我赶紧把小罐子放在锅台上,扭身就跑到外面去呕吐。就打那天开始,以后的几十年我都不吃猪肝儿,人们都说:“那是你以前吃伤了。”

2、美梦成真

看我那邪乎劲儿就不用怀疑了,肯定是怀孕了。有一天大朱神秘的对我说:“哎,我告诉你一件事儿吧!”我看他那神秘兮兮的样子我瞪了他一眼说:“说正经的啊,快说!你要觉着不合适就最好别说,别找我骂你!”大朱说:“肯定是正经的。”他接着说:“你暑假去团部学习的时候,我做了一个特别奇怪的梦。”

我说:“你快说吧,哪儿那么多废话呀。”我不耐烦的催促他。他慢慢的讲着:“那天夜里我做了一个梦,我梦见我在漫无边际的宇宙中,像游泳一样无忧无虑的漫游,我简直是开心极了。

忽然,我在众多繁星中发现了一颗流星,那颗流星刺溜一下向我划过来,正好赶上我张开嘴换气,你猜怎么着?那颗流星竟一下子划进了我的嘴里。我吃了一颗星星我高兴坏了,我使劲儿的一晃脑袋我就醒了,原来是个梦。我翻来覆去的怎么也睡不着了,我琢磨着会不会是老天爷给我送喜来了,莫非咱们要有孩子了?”

我目不转睛的盯着他说:“你是在讲故事逗我玩儿吧?为什么过去了三个月你才跟我说呢?”大朱简直就像个天真的孩子那样,他认真的分辩说:“我怕说早了万一不是我又特别失望,别人就又找到拿我开心的新内容了。”我说:“你还真有憋功啊,整整憋了三个月,你不憋的慌啊?”大朱他憨憨的说:“嗨,不就是盼着赶紧有个孩子吗?没有孩子的家就不像家样儿。真的,我平时说话办事儿都特别注意要给后人留点儿德行。”

在我没听到大朱这通表白的时候,我还真没想到他把有没有孩子看得如此重要,我原先还以为他就知道玩儿呢。我又嘱咐大朱说:“像这种梦你和我说说也就算了,不要当做天书讲给大家听,省得别人没事儿就拿你寻开心。”大朱开心的笑着说:“真没想到这回梦想成真了。”

看到大朱那洋洋得意的样子,我就给他泼了瓢凉水。我说:“得得得,快别犯疯了啊,你可别忘了,有乐极生悲这一说啊。”

3、难产

女人记忆最深刻的事儿,我想莫过于是生第一个孩子时的痛苦经历。如果要再遇到难产,那么这一次将成为她这一生中,最不愿意回忆起的一件事儿了。

七六年的春天又到挖菜园子的季节了,我那时就已经怀孕八个多月了。大朱他还和往年的春天一样,起早贪黑的跟着播种机满地转,他也就只能靠每天早饭前那段时间挖一会儿。头一年挖园子时我是个壮劳力,可那一年我就不行了,大朱怕我累着,他也不让我干。看着邻居家的园子几乎都快要挖完了,我心里那个着急呀就甭提了,不管怎么说,我们也得在我做月子之前把菜园子挖完。

眼看着我就要到预产期了,这种事儿早几天晚几天谁也说不好,所以提前一个月我就找好了代课老师。交接完了工作以后我有的是时间,就趁大朱没在家时,我在家里偷偷的挖园子。大朱他只要发现我在家里挖菜园子了,他就会粗声粗气的训斥我说:“你别在家里找事儿行不行?这菜园子不用你挖,你挖了我也不会说你好。”他说他的,我干我的,只要他前脚一走,我马上就开挖,他根本管不住我。

说心里话,我也是悠着劲儿干,好容易熬到瓜熟蒂落的时候了,我也担心怕出点儿意外。

直到五月七日那天凌晨,我发现下身出血了,我意识到马上就要临产了。可我家的菜园子当时还有五分之二的地没有挖完呢,我的心里更着急了,我担心大朱那慢性子他完不成任务。我琢磨着管我那天生不生呢,我也得让大朱请假去,如果我们把菜园子挖完了以后我还没生,我再让他上班去。等大朱请假回来,我也没觉得我的身体有什么不舒服,我说:“今天咱俩挖园子吧,我觉得我今天好像没事儿。”

大朱也顺水推舟的说:“反正我也听别人说多活动点儿生得快,你也少受罪,行。”我们挖完了第一天没事儿,第二天又挖了一个上午,地也就全部挖完了。我和大朱商量了一下,甭管它季节早不早了,下午干脆都给种上得了。否则我要坐了月子,我还是真不相信大朱他能把菜园子种上。大朱在前面挖坑儿,我在后面点种,那天下午除了萝卜和大白菜以外,其它的菜都种上了。

要按照北大荒的节气来说,都种的太早了,地寒就不爱出芽儿,可那有什么办法呢?事儿给你挤到那份儿上了。看来我就是该着受累的命,该干的活儿都干完了,五月八日的夜里我腰酸得很厉害,每翻一次身都得大朱用手在后面托我的腰一下。我从五月九日早晨六点钟开始,阵痛一阵儿紧似一阵儿,卫生员还以为我要生呢,就命令大朱赶紧烧好了热水备着。

卫生员一直在我家里等着接生,结果都等到中午了,孩子还是没有生下来。卫生员对我说:“祖老师啊,你知道孩子为什么不太好生吗?主要是你平时活动的太少,你现在能不能再下地活动活动啊?”我的天哦,我从早晨六点钟开始,肚子就隔三两分钟剧烈的疼痛一次,腰疼的就像折了一样,我哪还有力气活动啊!我身上出的汗浸湿了我的内衣内裤,汗珠儿捋着我的头发往下滴。一阵剧烈的疼痛过后,我就会主动的喝一些红糖水或白开水,以此来补充一下水分。

为了让孩子能尽快的生下来,卫生员还是把我从炕上扶起来,我趿拉上棉鞋,披上一件棉袄,在卫生员的搀扶下我在屋地上来回遛弯儿。不大一会儿,我就看到卫生员的脸上也滴下了汗珠儿。我怕卫生员她太累了,我就干脆让她松开了手。我一个人扶着箱子站在地上,我一边痛苦的低声呻吟着,一边来回的晃悠着身子。因为我早就听别人说过,生孩子是女人过“鬼门关”,不管遇到了什么情况,一定要挺得住,只有挺住了才能挺过去。

每当阵痛来临的时候,我在心里就默默地念叨着:“这还不是最痛苦的时候,最痛苦的时候还在后面,只有挺得住,才能挺过去!”我不知道我重复默诵了多少遍这句话,孩子仍旧没能生下来。我扶箱子的双手颤抖了,阵痛使我全身都颤抖起来,我实在站不住了,就连向前迈一步的力气都没有了,卫生员和前来帮忙的蔡姐又把我抬上了炕。

你不尽要问:“那时候大朱他跑哪儿去了?”北大荒那儿有这么一个说法儿,说是女人生孩子时丈夫是不能守候在旁边的,如果孩子生在了丈夫的怀里,那这个丈夫就可能会有灭顶之灾,而且老的山东支边青年还给我讲了两个活生生的例子。眼前的活标本谁不信呀,自己受点儿罪就受点儿罪呗,大朱就是在跟前守着也没什么用,孩子还得我自己生。

熬到了下午三点半,我好像连呼吸的力气都要没有了,外面还下起了蒙蒙细雨,一种不祥的预感笼罩着我们的家。卫生员着急了,她说:“摸着孩子没有多大,怎么就生不下来呢?我接了四五年的生,比你岁数大的也有,可我还真没遇到过像你这么困难的。”卫生员焦急地望着窗外的小雨说:“都折腾一天了,这要往团部医院送恐怕是来不及了。”

因为去团部的那八十里土马路本来就不平坦,又正好赶上是开化时路面翻浆的季节,路面上大坷垃小块的颠簸得很。那个糟糕的路况不用说让产妇去坐车,就是正常人没什么急事儿,那个季节谁也不出去受那个罪。我拉着卫生员的手恳求她说:“小王,你别往医院送我了,反正我的罪也受的差不多了,要死就让我死在家里吧,不管怎么说也比死在半路上强。”

卫生员安慰我说:“祖老师你没事的,待会儿肚子不疼时你就想法儿吃点儿东西啊,要不然生的时候可没劲儿。”迷迷糊糊中,我听见卫生员在外屋吩咐大朱说:“大朱,你赶快去找小穆一趟,让他骑马到营部去取两只‘催产素’回来,看样子祖老师要挺不住了。”小穆本地人,既是我们的邻居,又是大朱的好友,还是北京知青段树林的丈夫。

不知道中途卫生员给我打了一支什么针,她说:“你先休息一会儿吧。”我刚迷迷糊糊的睡过去,一阵剧烈的疼痛又把我给疼醒了,我又一次痛苦的低声呻吟着。天色暗下来了,大朱他把点着的马灯送进了屋。咚咚咚,窗外传来了敲窗的声音,“小穆回来了”!卫生员惊喜地说。大朱赶紧把“催产素”递到卫生员的手里,在昏暗的灯光下,我看着卫生员把药熟练的抽进了注射器,卫生员一边给我注射一边安慰我说:“祖老师,你现在是九十九拜都拜了,就差最后一哆嗦了,攒足了劲儿啊,马上就要光荣地完成任务了。”

我苦笑了一下说,“我的脾气挺开朗的,怎么生个孩子这么慢啊!”“哎呦”!更加难以忍受的剧烈疼痛开始了,那种感觉简直就像是五马分尸一样,几乎是每隔半分钟就剧烈的疼痛一次。超短时间的阵痛又持续了一个多小时。我感觉那一个多小时,就好像是有人在用钝刀子挑我腰上的筋一样,那个滋味儿我实在是找不出更合适的语言来描述。

晚上六点整,我的腰像断开了一样剧烈的阵痛过后,我就听到卫生员低声的惊叫了一声说:“呦,我的天哪!怎么才露出半个脑袋来就睁着一只大眼睛啊!”紧接着我听到卫生员大声喊:“大朱,告诉你啊,是个小子。”我当时就像一滩烂泥一样摊在炕上,潜意识在支撑着我,因为我还没听到孩子来到人世间的第一声啼哭。啪啪啪!连续三声拍打孩子屁股的声音,哇!一声响亮而又委屈的啼哭声,顿时就划破了整个屋内的紧张气氛,我睡着了。

昏睡中我听到了有人喊我说:“祖老师,祖老师,你不能就这样睡了,你得赶紧吃一点儿东西啊,孩子还等着吃你的奶呢!”原来是来帮忙的那个蔡姐在呼唤着我。迷迷糊糊中我听到了卫生员小声数落大朱的声音:“你们男人就是这样,见到儿子就高兴的什么都忘了,你也就忘了你媳妇这一天受的罪了。”卫生员又催促大朱说:“快看看你媳妇怎么样了,赶紧给她弄点儿吃的来!”大朱这个笨蛋他哪儿会呀,还是蔡姐给煮的鸡蛋挂面,卫生员吃了一碗,我只喝了一碗汤就睡了。因为我那天实在是太疲惫了。

文静的女卫生员是位哈市知青,我们平时关系也都不错,经常聚在一起聊天儿。就在一次聊天儿的过程中,卫生员竟说出了让我啼笑皆非的内容。卫生员一本正经的对其她几位老师说:“你们知道吗?祖老师生小孩儿时可创了三个记录:第一是她的坚强,我以前没见过;第二是她阵痛的时间竟如此的长,我以前没见过;第三是她的孩子刚生出半个脑袋来,就睁着一只大眼睛,这我以前更没见过。”我羞涩的说:“这回不都见着了吗?这就是经验,听见没有?你见过的越多,经验就越丰富。”

作者简介

祖杰峰 女 老三届中的66届初中毕业生。1968年6月奔赴黑龙江生产建设兵团六师23团,1979年2月返城回京,79年在北京玛钢厂工作,98年退休后原单位又留用五年。

退休后开始写回忆录,总共写了有41万多字(其中下乡经历估计得有二十万字),经过这些年的沉淀,想把我亲历的故事讲给大家听……